|

예쁜 꽃, 아름다운 산과 강, 빛나는 별, 그 별들로 이루어진 은하, 은하들로 이루어진 은하단 - 이것이 우리가 바라보고 있는 우주의 모습이다. 그러나 과학자들은 우리가 바라보고 있는 우주가 전체 우주의 아주 작은 일부분에 지나지 않는다는 것을 밝혀냈다. |

|

프리츠 츠비키(Fritz zwicky, 1898-1974)라는 과학자의 이름을 기억하는 사람은 그리 많지 않을 것이다. 불가리아에서 스위스인 부모의 아들로 태어난 츠비키는 1930년대에 취리히에 있는 연방공과대학을 졸업한 후 미국의 윌슨산천문대에서 천문학을 연구했고, 미국 캘리포니아 공과대학 교수를 역임 했다. | |

|

abell1689은하단-우리 은하로부터 20억 광년 떨어져 있는 거대한 은하단이다.

Credit: X-ray; NASA/CXC/MIT/E.-H Peng et al: Optical: NASA/STSd | |

|

|

츠비키는 보통의 별보다 훨씬 큰 별이 엄청난 폭발과 함께 붕괴하여 밀도가 높은 별이 만들어진다고 주장했다. 그는 폭발하는 동안 짧게 빛나는 이 별을 '초신성'이라고 불렀고 초신성 폭발로 만들어지는 밀도가 높은 별이 중성자별이라는 것을 밝혀낸 뛰어난 과학자였다. 그러나 츠비키는 뛰어난 과학적 업적에도 불구하고 그에 합당한 대우를 받지 못했다. 그것은 우주가 팽창하고 있다는 사실을 받아들이려 하지 않는 고집스러움과 다른 사람과 잘 어울리지 못했던 그의 괴팍한 성격 때문이었을 것이다. 츠비키는 다른 과학자들을 모욕하는 말을 서슴없이 한 사람으로 유명하다. 그는 툭하면 동료들을 '둥근 잡종'이라고 모욕했다. 공은 어떤 방향에서 보아도 같은 모양으로 보이는 것처럼 둥근 잡종은 어떤 면을 보아도 잡종이라는 뜻이었다.

살아있는 동안에는 츠비키에 대한 평가가 천재와 기인 사이를 오갔지만 그가 죽은 후에는 그가 뛰어난 과학자였다는 쪽으로 급격하게 기울고 있다. 그가 1933년에 처음으로 주장했던 암흑물질의 존재가 점점 더 확실해졌기 때문이다. 츠비키는 은하단을 이루고 있는 은하들의 운동을 관측하다가 암흑물질이 존재해야 한다는 것을 알게 되었다. | |

|

우리 은하에는 태양과 같은 별들이 2000억 개 정도포함되어 있다. 우주에는 우리 은하와 같은 은하가 적어도 수천 억 개나 존재한다. 이들 은하들은 여기저기 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 중력으로 상호작용하는 집단을 이루고 있다. 은하들로 이루어진 이런 집단을 은하단이라고 한다. 은하단에는 몇 개의 은하로 이루어진 작은 은하단에서부터 수 천 개의 은하로 이루어진 큰 은하단에 이르기까지 다양한 크기의 은하단이 있다. 은하단에 속한 은하들은 공통의 질량 중심 주위를 회전하고 있다. 은하단을 이루고 있는 은하들의 운동을 관측하던 츠비키는 은하들의 운동 속도가 관측되는 질량으로는 설명할 수 없을 정도로 빠르다는 것을 알게 되었다. 다시 말해 은하 내에서 관측되는 질량에 의한 중력으로는 이런 빠른 운동을 설명할 수 없었다. 그래서 그는 은하에는 관측되지 않는 물질이 있어야 한다고 생각하고 관측할 수 없는 이 물질을 암흑물질이라고 불렀다. 그러나 그의 주장은 처음에는 많은 사람들의 관심을 끌지 못했다. | |

|

암흑물질을 본격적으로 과학자들의 연구 목록에 올려놓은 사람은 미국의 천문학자였던 베라 쿠퍼 루빈(Vera Cooper Rubin)이었다. 루빈은 세계적 과학자들인 한스 베테와 리처드 파인만, 조지 가모브로부터 배웠다. 베테는 코넬 대학에서 별 내부에서의 핵융합 연구로 세계적 명성을 얻은 과학자였고, 파인만은 양자전자기학에 대한 연구로 노벨상을 수상한 과학자, 가모브는 조지타운 대학에서 빅뱅 이론을 창시한 이였다. 루빈은 1950년대에 애리조나에 있는 키트피크 천문대에서 은하 내의 별들의 회전 속도를 측정하기 시작했다.

은하를 이루고 있는 별들은 가만히 있는 것이 아니라 은하 중심을 돌고 있다. 중력법칙에 의하면 별들의 속도는 중심에서부터 멀어질수록 느려져야 한다. 그러나 루빈이 은하 내의 별들의 속도를 관측했을 때 놀라운 사실을 알게 되었다. 은하 중심에서 가까운 곳에 있는 별들과 먼 곳에 있는 별들이 거의 같은 속도로 회전하고 있었던 것이다. 이것은 우리가 알고 있는 중력법칙이 옳다면 은하에는 우리가 관측할 수 있는 질량 외에도 훨씬 더 많은 질량이 있어야 한다는 것을 뜻했다.

과학자들 중에는 중력법칙을 수정하여 이런 현상을 설명하려고 시도하는 사람들도 있었다. 그러나 그런 학자들의 시도는 성공하지 못했다. 중력법칙이 옳지 않다는 증거는 어디에서도 찾을 수 없었다. 중력법칙이 틀리지 않았다면 암흑물질이 있어야 했다. | |

|

|

베라 쿠퍼 루빈 vera Cooper Rubin | |

|

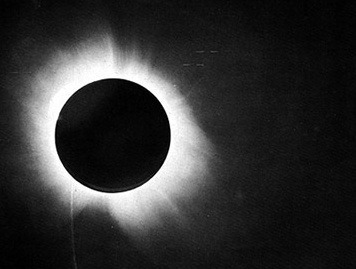

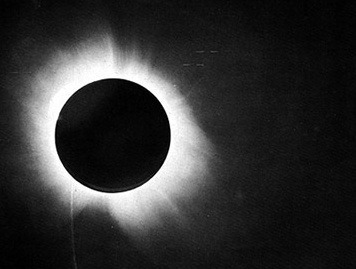

빛이 중력에 의해 휘어져 진행한다는 것은 아인슈타인의 일반상대성 이론에 의해 예측되었고, 1919년 스탠리 에딩턴의 일식 관측으로 증명되었다. 즉, 질량이 큰 천체는 빛을 휘어가게 해서 렌즈와 같은 역할을 할 수 있다. 이러면 은하 뒤에 있는 별이나 은하의 상을 만들어낼 수 있다. 중력이 빛을 휘어가게 하여 뒤에 있는 천체의 상을 만드는 현상이 중력렌즈 현상이다. | |

|

1919년 에딩턴의 일식 관측으로 증명된 중력렌즈 현상 | |

|

|

20세기 말 관측 기술이 발달하면서 은하나 은하단에 의한 중력렌즈 효과가 속속 관측되었다. 은하에 의한 중력렌즈 효과를 관측한 과학자들은 관측된 정도의 중력렌즈 효과가 나타나려면 은하에는 관측된 질량보다 훨씬 많은 질량이 분포되어 있어야 한다는 것을 다시 확인했다. 중력렌즈 효과가 다시 한 번 암흑물질의 존재를 확인한 것이다. 최근에는 중력렌즈 효과를 정밀하게 측정하여 은하나 은하단에 암흑물질이 어떻게 분포되어 있는지를 알아낼 수 있는 단계에 이르렀다. 두 개의 은하가 충돌할 때 암흑물질이 보통의 물질과 어떻게 다르게 상호작용하는지를 보여주는 자료가 공개되기도 했다. 2007년 5월 19일에는 미국 존스홉킨스 대학의 지명국박사(미국명 James Jee) 연구팀이 허블 우주 망원경을 이용해 태양계로부터 50억 광년 정도 떨어진 Cl 0024+17 은하단에 분포하는 암흑물질 고리를 발견했다고 발표했다. 지명국박사는 연세대 천문기상학과에서 석사 학위를 받은 후 2005년에 존스 홉킨스대학에서 천체물리학 박사 학위를 받았다. | |

|

이제 암흑물질의 존재는 거의 확실해졌다. 암흑물질은 보통 물질보다 6배 정도 더 많이 존재하고 있는 것으로 믿어진다. 그렇다면 암흑물질의 정체는 무엇일까? 과학자들은 처음에 많은 물질이 숨겨져 있을 것으로 믿어지는 블랙홀, 아주 작은 질량을 가지고 있지만 우주에 수없이 많이 존재할 것으로 믿어지는 중성미자, 스스로 빛을 내지 못하는 작은 천체들, 우주 공간에 퍼져 있는 성간 물질과 같이 보통의 물질이지만 빛을 내지 않아서 우리가 관측할 수 없는 물체들이 암흑물질의 정체가 아닐까 하고 생각했다. 그러나 마초(MACHO, Massive Compact Halo Object)라고 불리는 이런 물질들로는 암흑물질을 설명할 수 없다는 것을 알게 되었다. | |

|

따라서 최근에는 대부분의 과학자들이 무거운 입자지만 전자기적 상호작용을 하지 않아 우리가 관측할 수 없는 새로운 입자가 암흑물질의 정체일 것이라고 생각하고 있다. 이런 입자를 과학자들은 윔프(WIMP)라고 부른다. 윔프는 약하게 상호작용하는 무거운 입자라고 번역할 수 있는 Weakly Interacting Massive Particles의 머리글자를 따서 만든 단어이다. 초대칭 이론에서는 이런 입자의 존재를 이미 예측했었다. 그러나 이런 입자가 존재한다는 것이 아직 실험을 통해 확인된 것은 아니다. 윔프 입자를 찾아내기 위한 실험은 현재 전 세계 많은 과학자들에 의해 진행되고 있다. 우리나라에서는 서울대 김선기교수가 윔프 입자 탐색 연구 프로젝트인 한국암흑물질 연구 프로젝트(KIMS, Korea Invisible Mass Search)를 이끌고 있다. 김교수는 독자적으로 윔프 검출기를 개발하고 강원도 양양의 양수 발전소 지하 700m에 실험실을 설치하여 윔프를 검출하기 위한 실험을 수행하고 있으며 세계 최고 수준의 연구결과를 학계에 보고했다. 김선기교수는 이 연구로 2006년에 일본의 코시바 상을 수상했고, 2008년 2월에는 과학기술부와 한국과학재단이 선정하는 이달의 과학기술자상 수상자로 선정됐다. | |

|

|

김선기 교수팀의 웜프 검출기 | |

|

예쁜 꽃, 아름다운 산과 강, 빛나는 별, 그 별들로 이루어진 은하, 은하들로 이루어진 은하단 - 이것이 우리가 바라보고 있는 우주의 모습이다. 그러나 과학자들은 우리가 바라보고 있는 우주가 전체 우주의 아주 작은 일부분에 지나지 않는다는 것을 밝혀냈다. 우주의 대부분은 아무런 빛을 내지도 않고 빛을 반사시키지도 않는 암흑물질이라는 것이다. 우주는 우리가 생각했던 것보다 훨씬 검다는 것이다. 인류는 자연현상을 지배하는 자연법칙을 찾아내기 위해 노력해 왔다. 그리고 어느 정도 성공했다고 자부하고 있다. 하지만 우리가 알아낸 자연법칙이 우리가 관측할 수도 없고, 아직 정체도 알지 못하고 있는 검은 우주에도 적용될 수 있을까? 밝은 우주에 적용되는 자연법칙으로 어두운 부분의 우주를 설명하려는 우리의 시도는 과연 성공할 수 있을까? 관측되는 물질보다 6배 정도 더 많이 분포한다는 암흑물질이 과연 우주의 끝일까? | |

각 함선과 UFO의 추진력이 되는 것은 과연 무엇일까?

우리는 일상생활속에서 전기에너지, 수소에너지, 탄소에너지, 화학에너지, 물에너지, 석유에너지, 풍력에너지,

화력에너지, 무수히 많은 에너지를 필요로 하고 지구의 자원을 사용하고 있다.

그럼 과연 우주와 지구주위를 맴돌고 있는 함선과 UFO는 과연 무슨 에너지로 생활을 하고 있을까?

그 답은 바로 "암흑물질"에 비밀이 있다.

전 우주의 23%를 차지하는 암흑물질은, 무한의 에너지다.

함선과 UFO의 추진력은 바로 이 "암흑물질"인데, 이 것은 지구의 자원에너지와 같이 한정적이 아닌,

무한적인 에너지로, 인간적인 계념인 1g 을 채취한다면, 100년 이상은 사용 할 만큼

가히 무한의 에너지라고 할 수 있다.

그리고 이러한 "암흑물질"은 우주를 구성하는 매우 중요한 요소인 것을,

차츰 과학자들은 밝혀내고 있다.

함선들과 UFO들이 은하와 은하, 약 우리시각으로 100만 광년이 떨어진 거리도

몇분 안으로 이동할 수 있는 것은, 바로 이러한 "암흑물질"을 이용하여

터널과 비슷한 "추진력 된 길"을 만들기 때문에 가능하다.

우주도 길이 있다. 항공기가 지나가는 그들만의 길이있듯이, 그들은 그 우주의 길을

우리의 포장도로와 같이, "추진제"를 더 높일 수 있는 우주의 길을 만들었다.

우주의 비밀과 앞으로 우리 지구가 사용하게 될 "암흑물질"에 대해 더 많은 연구가 이뤄지길 바란다.

그리고 이러한 과학자들에겐, 우주과학정보를 알게 모르게, 그들에게 전달해준다고 하니

기대해도 좋을 듯 하다.